길에서 공놀이 하는 것도 지루해지고

타오르는 등유 불빛 속

‘시어머니의 혀’라는 이름을 가진 선인장 곁

돌무덤 아래서 찾아낸 전갈들이

서로를 죽을 때까지 물어뜯는 것을

죽 둘러서서 바라보는 것도 지겨워지면

우리는 흙을 먹었다. 부드럽고, 알갱이가 있는,

Ei Norte에 사는 Fango라는 먼 친척 이 보낸

초콜렛이라는 환상 속에서.

둥글게 모여 서서, 맨발로 흙을 적시고,

손가락으로 덩어리를 풀고, 손톱으로 나뭇가지와

자갈과 딱정벌레를 골라냈다

흙- 얼마나 맛있고 얼마나 배가 부른가.

그때 우리는 우리 몫의 그것을 먹었다. Beto, 가장 어린 녀석은

너무 먹지 말라고 경고했었다.

아플 수도 있고, 똥을 토하거나, 심지어 벌레를 토할 수도 있다고.

우린 웃었다. 우리는 그를 비웃었고, 우리는 노래했다.

===========================

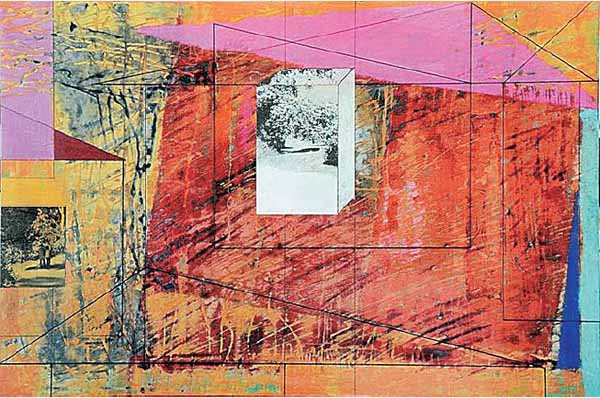

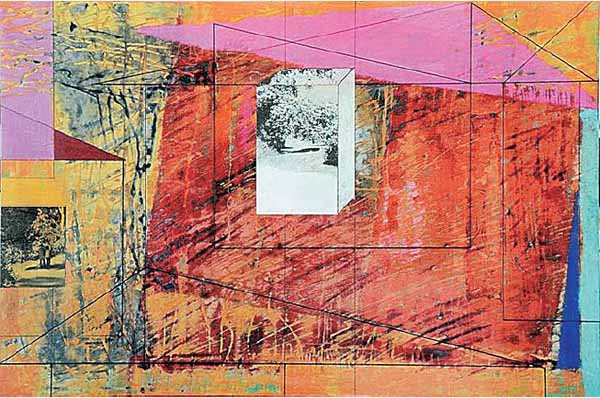

정동현, ‘Companion’

===========================

쿠바 태생의 시인이 돌아보는 어린 시절의 기억이 우리들의 그것처럼 그로테스크 하면서도 친숙하다. 진흙 초콜렛의 나른한 달콤함과 대비되는 전갈의 뜨겁게 응축된 욕망의 세계, 그리고 가장 나이어린 아이가 들려주던 현실적 경고의 대비로 이 시는 심미적, 예술적으로 긴장이 고조돼있다(실제로 전갈이 정말 서로를 죽을 때까지 물어뜯는 것은 아니라고 한다). 삶은 지루하고 가난했던 어린 시절에 이미 경고하고 있었다, 우리가 살아갈 세상이 전갈처럼 원초적이며 흙 초콜렛처럼 더럽고 위험하고 또한 달콤한 곳이란 것을. 임혜신<시인>