▶ 퓰리처상 수상자 강형원 기자의 한민족의 찬란한 문화유산

▶ (47) 문경새재

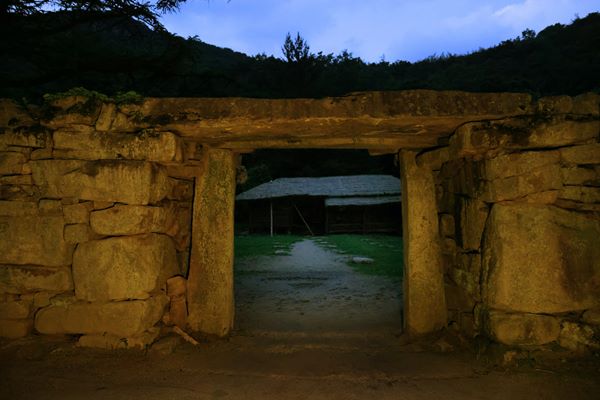

문경에서 충주로 통하는 3개의 성문중, 문경새재도립공원 첫 번째 관문인 주흘관(主屹關)에는 영남제1관(嶺南第一關) 현판이 걸려있다. 사적 제147호로 지정된 문경 조령 관문을 통해서 역사적으로 선비들의 과거시험을 보러가고, 보부상들의 교역 루트(route)가 지역간 통신을 연결했다. 임진왜란을 겪으면서 백두대간을 넘어오는 주 도로인 문경새재를 천혜의 군사요충지라는 가치를 인식한 조선은 3중으로 성을 쌓아 방어시설을 해놨다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

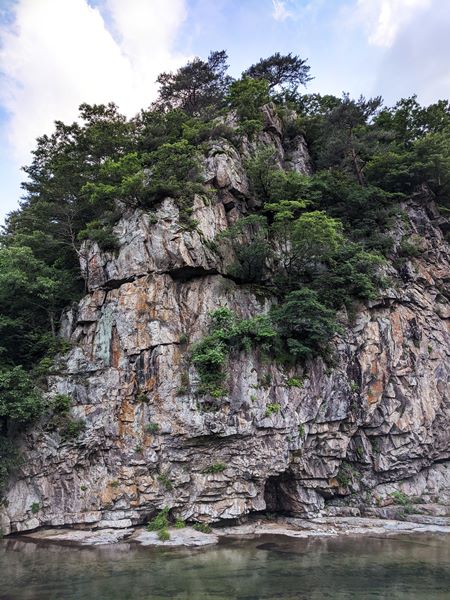

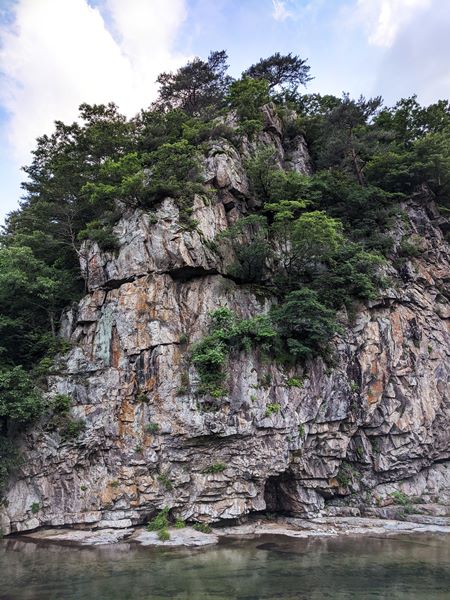

문경에서 충주로 통하는 문경새재도립공원 첫 번째 관문인 주흘관(主屹關) 성은 소백산맥 주변에 험준한 산세로 둘러싸여 있다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

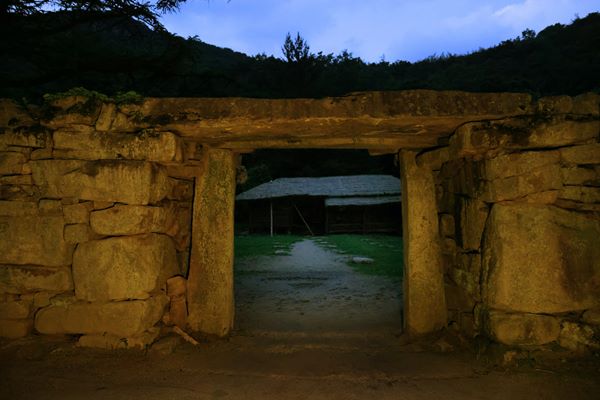

사적 제147호로 지정된 문경 조령 관문 영남제1관(嶺南第一關)의 양 옆 성벽.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

문경새재 해발 2,133피트(650미터) 정상에는 1708년 축조된 ‘영남제3관(嶺南第三關)’이라는 현판을 단 세 번째 관문인 조령관(鳥嶺關)이 있다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

1594년에 축성된 문경새재 제2관문 조곡관(鳥谷關) 앞 다리 위에는 신령스러운 동물의 상을 한 해치상이 지키고 있다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

1950년 서울에서 대학을 다니던 도중 6·25 전쟁이 터지면서 인민군으로 지원해 전국을 발로 뛰며 전쟁을 경험했던 양원진(93) 할아버지는 1950년 11월 미군을 기습 공격해서 노획한 카빈 총알 500발을 짊어지고 문경새재를 새벽에 넘었던 기억이 있다고 한다. 비전향장기수인 양 할아버지는 “통일이 되면 장가 가겠다”는 젊었을 때 결심으로 평생 독신으로 살아오면서 “지난날 결혼할 뻔했던 여성들을 생각하면 미안한 생각”이 든다고 했다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

동족상잔의 비극인 6·25의 피해 속에 아직도 계속해서 살고 있는 비전향장기수 어르신들. 왼쪽부터 김영식(88), 양원진(93), 박희성(86)씨. 모두 각각 27년, 29년반, 27년의 징역을 살고 나와 사단법인 정의·평화·인권을 위한 양심수후원회(이사장 김호현) 공간에서 거주하면서 고향으로 송환되기만 간절히 간구하고 있다. 2000년 판문점을 통해 비전향장기수 63명을 1차 송환한 이후, 2차 송환 신청자 33명 중 대부분 사망하고 현재 남은 총 11명의 비전향장기수가 남북한 양측 정부의 결정을 기다리고 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

여인의 춤추는 모습을 연상하는 교귀정 소나무는 문경새재 과거길에 있는 경상감사들의 교인식(인수인계)을 갖던 정자인 교귀정 앞에 있다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

문경새재 도립공원 주흘관(主屹關) 옆에 흐르는 초곡천이 기암괴석 절벽 앞으로 흐른다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

문경새재 도립공원 내 조곡폭포. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

호랑이가 나왔다는 문경새재를 넘으면서 숙식을 할 수 있었던 조령원터(숙박시설) 입구. 국가에서 운영했던 시설이다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

용추 계곡에는 맑고 차가운 물이 흐른다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

소원성취탑 - 문경새재를 지나는 길에 길손들의 소원성취를 위해 쌓은 돌무더기 탑이다. [Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

경상도 문경은 원래 한반도 북쪽에서 백두대간 소백산맥을 넘어 남으로 통하는 신라의 관문이었다. 영남에서 한양으로 통하는 대표적인 옛길인 문경새재는 워낙 높고 험해서 새도 날아 넘기 힘든 고개라는 뜻의 조령(鳥嶺)으로도 불린다. 소백산맥 줄기 조령산(鳥嶺山)의 높이는 해발 3,347피트(1,020미터)다.

역사적으로 문경새재는 선비들이 과거시험을 보러가기 위해 지나던 과거길이자 군사요충지였으며, 보부상들의 교역 루트(route)로 우리 민족의 애환이 깃든 길이다.

1592년 임진왜란 때 동아시아 최첨단 정예군 16만 대군을 앞세워 쳐들어온 왜군은 부산 동래성을 함락하고 순식간에 한양으로 가는 가장 빠른 길로 13일 만에 문경새재에 도착했다. 4월27일 왜군이 문경새재 고개를 넘어갈 때 조선군의 방어를 예상했지만, 뜻밖에도 조선군이 배치되어 있지 않은 험한 지형의 문경새재를 통과하면서 그들은 춤을 추고 노래하며 고개를 넘었다고 한다.

임진왜란 당시 조선에서 전투 능력을 갖춘 군사는 총 8,000여 명이 3개월 교대로 복무를 하는 구조여서, 전국에 현역 전투가 가능한 군사는 2,000여 명 밖에 없었다. 조선 제14대 선조왕의 사돈인 신립(申砬, 1546-1592) 장군은 함께 출전한 장수 김여물(金汝杖)이 "쳐들어오는 왜군을 정면으로 전투를 벌이기보다 지형이 험한 문경새재(鳥嶺)의 양쪽 기슭에 복병을 배치한 후 틈을 보아서 일제히 활을 쏘아 적의 진격을 막자"고 하였으나 신립은 이를 따르지 않고 당일 문경새재 북쪽의 충청도 충주 단월역(丹月驛) 들판에 진을 쳤다. 그러나 신립이 이끄는 조선군은 전멸했고 신립 또한 달천(㺚川) 월탄(月灘)가에 이르러 빠져 죽었다고 조선왕조실록 선조실록 26권에 기록되어 있다. 신립 장군의 패전 소식을 들은 선조는 왜군의 한양 입성 전에 서둘러 의주로 피신했다.

임진왜란 때 수도 한양을 왜군에게 너무 쉽게 내어준 뼈아픈 경험을 통해 백두대간을 넘어오는 주 도로인 문경새재가 천혜의 군사요충지라는 가치를 인식한 조선은 1594년 제2관문 조곡관(鳥谷關) 축성을 시작으로 제1관문 주흘관(主屹關, 사적 제147호)과 해발 2,133피트 (650미터) 정상에 제3관문 조령관(鳥嶺關)을 축조, 1708년에야 완성시켰다. 우리나라에 3중으로 성을 쌓아 방어시설을 해놓은 곳은 문경새재가 유일하다.

조선시대 때 보자기에 세공품이나 값이 비싼 사치품을 싸서 걸머지고 다닌 보상(褓商)과 일용품 등 가내수공업품을 지게에 짊어지고 다닌 부상(負商)을 총칭하는 보부상(褓負商 traveling salesmen)들이 각 지역 소식을 전달하며 문경새재 양쪽 방향으로 넘어 다녔다.

요즘 대한민국 젊은이들이 몰입하는 공무원 시험처럼, 한양으로 과거를 보러가는 수많은 선비들이 벼슬의 희망을 품고 넘어갔다가, 낙방해서 돌아오는 선비들과 과거급제 후 금의환향하며 다시 넘었다는 문경새재를 ‘과거(科擧)길’이라고도 부른다.

20세기 우리민족의 가장 큰 동족상잔의 비극이었던 1950년 6·25 전쟁도 문경새재를 피해가지는 못했다. 전쟁 중 소백산맥 중앙 통로인 문경새재는 남북한 전쟁병력의 핵심 이동통로였다. 전쟁 초기 1950년 7월13~17일에는 문경새재 바로 옆 산골 이화령에서 북한군 제1사단 (조선인민군의 첫 번째 보병사단)의 남하 침공을 지연시킨 이화령·문경 전투(梨花嶺·聞慶 戰鬪)가 있었고, 유엔군 인천상륙작전 후 평안남도까지 퇴각했던 인민군들이 경상북도 영주땅까지 좌충우돌 습격전(게릴라전)을 하면서 다시 남하할 때도 문경새재를 넘었다.

1950년 서울에서 대학을 다니던 도중 6·25가 터지면서 인민군으로 지원해 충청도 천안에서부터 첫 전투에 투입되어 경상도, 강원도, 경기도, 황해도 등 전 지역을 발로 뛰며 전쟁을 경험했던 양원진(93) 할아버지는, 1950년 11월 미군을 기습 공격해서 노획한 카빈 총알 500발을 짊어지고 문경새재를 새벽에 넘었던 기억이 있다고 한다.

그는 6·25 때 수많은 전투에서 여러 번 죽을 고비를 넘겼는데, 1951년 정월에 눈 덮인 문경새재를 밤에 넘어 북상할 때 기진맥진해서 도저히 한 발자국도 움직일 수 없는 상황에서 조선인민군 제2군단 최현(崔賢, 1907-1982) 사령관의 군악대 음악을 들으면서 "나도 모르게 무아지경"으로 어떻게 넘는지 모르게 문경새재를 넘어 북으로 퇴각했다고 한다.

국가보안법 위반(간첩) 혐의로 유죄판결을 받고 무기수로 29년 반을 감옥에서 보내고, 1987년에 출소한 비전향장기수인 양 할아버지는 “1946년 8월 목포 부두에서 미군들이 GMC 3/4톤 트럭을 끌고 와서 시골 섬에서 내리는 학생들이 9월 학기 하숙비를 내려고 짊어지고 온 쌀을 뺏어가는 것을 보고, 일본 놈들도 쌀은 안 뺏어갔는데 부자나라 미국이 조선 사람을 수탈하는 것을 보고 남로당에 입당했다”고 말한다. 미군정(1945-1948) 동안 미군정청은 ‘미곡 수집령’을 발표하고 쌀을 강제 수집하는 과정에서 상인, 지주, 농민을 가리지 않고 강제 수매를 실시하였다.

평생 "조국 통일운동을 하고 있다. 죽어 평양에 묻히고 싶다"라고 말하는 양원진 노인은 “통일이 되면 장가 가겠다”는 젊었을 때 결심으로 평생 독신으로 살아오면서 "지난날 결혼할 뻔했던 여성들을 생각하면 미안한 생각"이 든다고 했다.

대한민국 방방곡곡 시원스럽게 뚫어 놓은 고속도로가 있어 더 이상 문경새재는 지난날의 길로서의 의미는 퇴색했지만, 이제는 문경새재도립공원으로 여전히 옛길로서의 향수를 간직하고 있다.

필자가 방문했을 때 사극 촬영장으로 활용되고 있었는데, 전통한복 차림의 연기자들과 저녁 노을에 비친 한옥 기와지붕의 성문을 보면서 흘러간 세월을 체험하는 느낌이었다. 6·25 전쟁 때 북상했던 인민군들이 마지막으로 넘은 문경새재에 더 이상의 슬픈 역사가 되풀이되지 않기를 바랄 뿐이다.

*퓰리처상 수상자 강형원 기자의 우리·문화·역사 Visual History & Culture of Korea 전체 프로젝트 모음은 다음의 링크에서 보실 수 있습니다:

www.kang.org/korea