▶ UC버클리한국학센터 주최 ‘한국시의 밤’

▶ 오세영,이재무,정끝별 시인 작품 발표

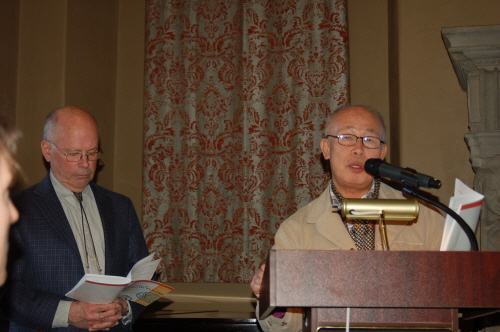

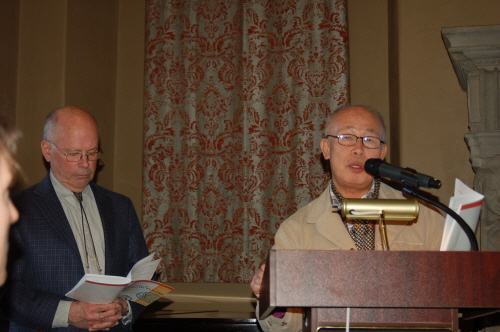

오세영 시인(오른쪽)이 22일 버클리 시티클럽에서 열린 ‘한국시의 밤’에서 자신의 시인 ‘음악’을 낭송하고 있다. 그 옆은 오세영 시인의 시를 영어로 낭송한 데이비드 맥캔 하버드대 교수

한국시의 아름다움을 조명하며 한국문학 세계화의 기틀을 쌓는 행사가 열렸다.

22일 UC버클리한국학센터와 한국문학번역연구소 주최로 열린 ‘한국시의 밤’에는 오세영, 이재무, 정끝별 시인의 작품을 한국어와 영어로 발표하면서 이들의 작품세계를 조명하고 세계문학시장을 향한 작업 결과물들을 공개했다.

오세영 시인은 “시를 쓰는 것은 경건한 의식”이라면서 “미학과 철학이 결합된 것이 훌륭한 시”라고 자신의 철학과 시를 대하는 자세, 문학의 본질 등을 밝혔다. 데이비드 맥캔 하버드대 교수는 2016년 시카고 리뷰 오브 북스의 올해 시집으로 선정된 오 시인의 ‘밤하늘의 바둑판(Night-Sky Checkerboard)’ 등에 수록된 작품 등을 전했다.

80년대를 거치면서 시의 사회적 역할을 고민해온 이재무 시인은 ‘뒤적이다’ ‘위대한 식사’ 등 6편의 대표시를 들려주었으며, 사회 갈등과 분열의 현실을 외면하지 않는 그의 시를 가브리엘 실비안 단국대 교수가 번역해 발표했다.

남도에서 자라 생래적으로 모국어가 갖고 있는 운율과 리듬, 번역으로 대체될 수 있는 모국어만의 고유성, 미학적 지향성에 빠졌던 정끝별 시인은 ‘사랑의 병법’ ‘한걸음 더’ ‘세상의 등뼈’ 등 통해 자신의 작품세계를 전했다.

UC버클리한국학센터 주최로 열린 ‘한국시의 밤’ 행사에서 클레어 유 UC버클리 교수(왼쪽)가 정끝별 시인의 작품을 번역하면서 어려웠던 점을 이야기하자 정 시인이 웃고 있다.

정 시인의 시는 클레어 유 교수(전 UC버클리 한국학센터 소장)가 번역해 이날 낭송됐다. 정 시인은 “모국어는 공동체가 공유하는 의미의 두께와 뉘앙스, 우리의 몸과 마음이 기억하는 장단, 가락으로 우리의 삶이자 역사”라면서 “모국어 자체가 부족의 언어이자 방언이라는 점을 감안하면 한국시는 의미나 해석이나 번역이 불가능한 지점에 자리한다”고 말했다.

그는 “번역이 불가능한 것은 모어의 축복이자 한계지만 모어로서의 제 언어를 넘어서 모든 사람이 공감할 수 있는 의미의 영역이 있다”면서. “번역 불가능한 모어의 여백을 채워 읽어내는 인간 보편적 체험과 상상력이 있다”고 밝혔다.

이날 20일부터 3일간 한국문학번역워크샵에 참여한 UC버클리, USC, 서울대, 브리티시컬럼비아대학생들이 세 시인의 시를 번역한 작품을 발표했고, 버클리문학회원인 유봉희, 정은숙 시인의 시도 번역 소개되는 등 총 3시간 넘게 진행됐다.

이 행사를 기획 주도한 권영민 UC버클리 교수는 “한국시의 이해폭을 넓히는 뜻깊은 행사였다”면서 “한국시가 담은 있는 존재에 대한 깊은 성찰, 사유, 삶의 의미뿐 아니라 한국시의 폭넓은 아름다움과 번역 가능성을 전할 수 있는 시간이었다”고 평했다.

<

신영주 기자>