▶ 퓰리처상 수상자 강형원 기자의 한민족의 찬란한 문화유산

▶ (43) 대가야(大伽倻) <하>

군산대학교 가야문화연구소 학자들이 발견한 해발 606미터에 위치해있는 장수군 산서면 오성리 가야시대 봉화대는 고구려 적석총 축성과 비슷한 공법으로 피라미드처럼 올라가면서 면적이 좁아지는 봉화대 돌벽이다. 봉화대의 평면 형태가 동서로 8미터, 남북으로 8.4미터의 긴 장방향이며, 화강암 계통의 다듬은 석재를 사용해 벽석을 쌓아 올렸다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

장수군 산서면 오성리 가야시대 봉화대 발굴단장 전주문화유산연구원 전상학 연구원이 수백 년 동안 사람 키 높이의 흙으로 변한 낙엽이 쌓여 있던 흔적을 가리키고 있다.

[Photo ©2021 Hyungwon Kang]

해발 606미터에 위치해 있는 장수군 산서면 오성리 가야시대 봉화대는 피라미드처럼 올라가면서 면적이 좁아지는 봉화대 건축공법으로, 멀리서 쳐들어오는 적을 관측할 수 있는 가파른 산꼭대기 모서리에 위치해 있다. 필자가 사람 키보다 높은 봉화봉 최고 높은 지점에서 망원렌즈로 장수분지 방향을 확인하고 있다. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

군산대학교 가야문화연구소 학자들이 발견한 장수군 산서면 오성리 가야시대 봉화대는 돌 코너를 부드럽게 깎아서 만들었다. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

오랜 세월 나무가 자라면서 뿌리가 들고 일어난 장수군 산서면 오성리 가야시대 봉화대 석재들을 발굴단원들이 복원 기술자들이 쓸 수 있도록 가지런히 모아놓았다.

[Photo ©2021 Hyungwon Kang]

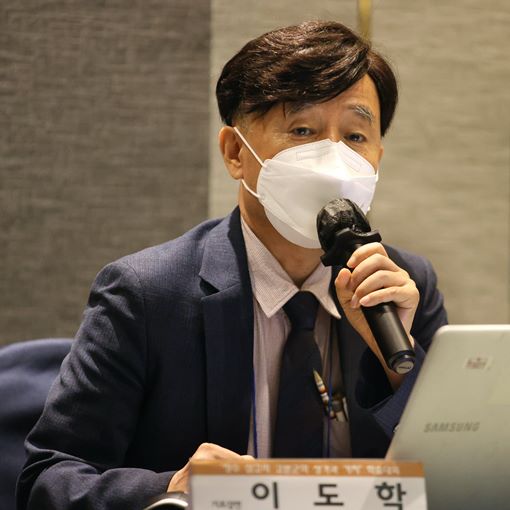

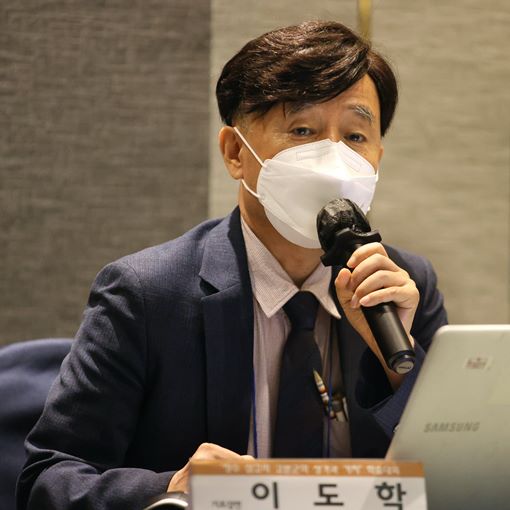

고대문헌 전문학자 한국전통문화대학교 이도학 교수가 장수 삼고리 고분군 학술대회에서 전라북도 장수군 지역은 가야 단일 정치제 반파국(伴跛國)이라고 주제 발표를 하고 있다. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

군산대학교 가야문화연구소장 곽장근 교수는 지난 1995년 군산대학교 박물관이 금강 상류지역에 기반을 둔 가야 토착세력의 장수 삼고리 고분군 발굴조사 이후 27년간 전라 지역 가야문화를 총 6차례 걸쳐 발굴 조사를 한 결과 “한반도 전 지역에 350여 제철 유적이 있는데, 전라북도에서만 250여 제철 유적이 따로 발견되고 있다”고 설명했다.

[Photo ©2021 Hyungwon Kang]

전주문화유산연구원 전상학 연구원이 장수군 동촌리에서 도굴 흔적으로 함몰된 가야고분을 가리키고 있다. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

군산대학교 가야문화연구소 학자들이 발견한 해발 606미터에 위치해있는 장수군 산서면 오성리 가야시대 봉화대에서 발견한 가야토기 조각. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

전라북도 장수군 동촌리 가야고분 제19호분이 복원된 모습이다.

[Photo ©2021 Hyungwon Kang]

고대 교통의 중심지, 백제, 신라, 대가야 문명이 만났던 전라도 백두대간의 육십령에 구름이 걸려 있다. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

전라도의 대표적인 오지인 무주, 진안, 장수를 ‘무진장’이라 부른다. 진안에 있는 마이산 두 봉우리가 말의 귀를 연상한다. [Photo ©2021 Hyungwon Kang]

[국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지.

Mandatory photo credit: Photo ©2021 Hyungwon Kang]

장수 동촌리 고분군 가야고분에서 발굴된 입큰긴목항아리는 현대적인 미적 감각을 능가하는 예술성이 높은 가야토기다. 장수가야에 여러 지역의 고대 명품 물건들이 발견되는 것은, 그 당시 반파국의 최첨단 철기를 여러 지역에서 다양하고 귀한 물품들을 가지고 와서 바꿔갔다는 것으로 확인되고 있다. [국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지. Mandatory photo credit: Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

장수 동촌리 고분군 가야고분에서 발굴된 손잡이 달린 완. 현대적인 미적 감각으로도 전혀 손색이 없는 예술성과 조형성이 뛰어난 명품 토기이다.

[국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지.

Mandatory photo credit: Photo ©2021 Hyungwon Kang]

장수 동촌리 고분군 가야고분에서 발굴된 항아리.

[국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지.

Mandatory photo credit: Photo ©2021 Hyungwon Kang]

[국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지.

Mandatory photo credit: Photo ©2021 Hyungwon Kang]

[국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지.

Mandatory photo credit: Photo ©2021 Hyungwon Kang]

장수 동촌리 고분군에서 발굴된 토기 뚜껑. 단순하면서도 창의적인 무늬가 예술성을 더한다.

[국립전주박물관소장품 무단복제와 사용금지.

Mandatory photo credit: Photo ©2021 Hyungwon Kang]

고대 교통의 중심지, 백제, 신라, 대가야 문명이 만났던 고총고분이 밀집 분포하는, 전라도의 대표적인 오지인 무주, 진안, 장수를 ‘무진장’이라 부른다.

무진장 지역에 눈이 유난히 무진장 내린 해에는 봄이 와도 녹지 않는다고 한다. 무진장이 위치한 고원지역에 있는 장계분지와 장수분지에서 흐르는 물은 서해바다와 남해바다를 백두대간 서쪽과 연결한다.

서해로 흘러내려 가는 392km 길이의 금강(錦江)과, 소백산맥과 노령산맥 사이를 굽이쳐 흐르면서 영남과 호남사이로 223km 흘러서 남해안의 광양만으로 빠지는 섬진강(蟾津江) 모두 고대 문명의 고속도로였던 물길이었다. 백두대간의 육십령 넘어서 육상으로 그리고 두 강을 통한 수상 통로로 연결된 장수는 한반도 남해안 중심의 천연 군사적 요새였다.

지형적으로 여수반도와 순천시, 광양시로 둘러싸인 남해로 나가는 섬진강에서 부터, 그 당시 최첨단 통신수단인 방대한 봉후(烽候) 봉화망을 가지고 영역 300리를 감시하던 반파국(伴跛國)의 통신 종점이 가리키는 지점이 오늘날 장수군(長水郡)이 위치한 장수분지이고, 고총고분(高塚古墳)이 밀집된 장계(長溪)분지와 장수분지가 위치한 장수군에는 제철산지 유적이 역시 밀집되어있다.

백두대간 서쪽으로 유일하게 진출한 가야 세력이었던 반파국(伴跛國)은 초강대국의 군사력을 가지고 있던 백제, 신라와 국경을 맞대고 150여 년간 대가야 왕국으로, 오늘날 장수군 장수분지와 장계분지에 자리잡았던 세력이었다.

2001년부터 백두대간의 허리고개 육십령 서쪽으로 위치한 장수 마봉산(馬峯山)이라는 지명의 산 인근에서 쏟아져 나온 가야유물을 집중적으로 추적하고 연구해온 고고학자 전상학(田尙學) 전주문화유산연구원은 장수군 동촌과 장계에서 240여기의 대가야 고분을 확인했는데, 그는 “수년전에 동촌 인근 언덕 평탄작업을 하면서 나무를 심고 꽃을 심는 바람에 고대 고분의 형태를 더 이상 볼 수 없는 곳이 돼 버렸다”고 아쉬워한다.

“지명에서 말 마(馬) 자가 들어간 곳은 많지 않은데, 조사해보면 커다란 무덤들이 조성되어 있는 ‘으뜸’이란 뜻의 지배자 무덤이 발견되는 곳”이라고 전상학 연구원은 말한다.

일본서기(日本書紀)와 양(梁)나라(502–557) 기록에 있는 반파국(伴跛國)은, 수십년간 대적해 왔던 백제에 542년 전후에 흡수되어 전설로 사라졌는데, 이는 장수에서 500리(200km) 떨어진 곳에서 마지막까지 대가야문명을 계승하다 신라에 562년에 멸망한 고령 대가야국 보다 20여년 전에 일어났다.

고구려, 백제, 신라, 가야의 4국 대에서 500여년의 독자적인 찬란한 문화를 유지했던 가야는 6개의 연맹으로 기록되었는데, 금관가야, 소가야, 아라가야, 성산가야, 고령가야, 그리고 반파국(대가야) 중, 그동안 고령가야를 반파국으로 문헌의 뒷받침도 없이 학자들은 추정해 왔다. 삼국시대(4국시대) 국가위기경보 시스템이었던 봉화가, 장수군 장수분지를 병풍처럼 빙 둘러싸고 있는 인근 산봉우리에서 3km 간격으로 110여개나 항시(24/7) 유지되었던 체계적인 봉화봉들이 확인되면서, 반파국의 방대한 국력과, 독보적인 존재로 장수대가야(長水大加耶)가 새롭게 평가되고 있다.

장수가야에서는 20세기 일제강점기 때부터 가야고분의 광범위한 도굴이 있어왔는데, 우리 문화재에 대한 인식이 부족했던 그 당시에 일본역사에서 고대가야와 특별한 관계를 인식하고 있었던 일본인들은 이미 장수지역 고분이 있던 토지를 매입하고 현지에 가족을 정착시켜 구체적인 가야고분 유물을 발굴해 왔다고 지역 노인들은 증언한다.

1960년대 초까지 이어진 어려운 보릿고개 때, 장수군에서 자기 땅에 있는 고분을 파서 동네 사람들을 굶지 않고 보릿고개를 극복한 때도 있었을 만큼 장수 가야고분은 무분별하게 도굴되기도 했다.

“함몰된 봉분을 파보면, 석실 양쪽 끝을 파고, 빗자루로 방바닥 쓸듯이 깨끗하게 고분 안에 있던 유물은 빼내가, 텅 빈 고분을 파헤치며 나온 커다랗고 무거운 석실 뚜껑 돌들만 여기저기에서 볼 수 있었다”고 동촌리 가야유적을 연구해온 전상학 연구원은 말한다.

경북 고령에서 70년대에 “천지삐까리 가야토기 였다”는 고령 태생 이용호씨 증언과 같이, 장수군 동촌리 고분군에서도 야산을 파서 도로를 건설할 때는 엄청난 양의 가야 토기가 나왔다고 한다. (‘천지삐까리’는 온 세상에 흔하게 널려있다는 경상도 사투리 표현.)

다행히도 장수군 동촌에서 확인된 80여기 고분 중에는 아직도 도굴안 된 ‘처녀분’이 발견돼 미래 학자들의 발굴조사 목록에 올라있다.

군산대학교 가야문화연구소 학자들이 발견한 장수군 산서면 오성리 봉화대는 해발 606미터에 위치해 있는데, 고구려 적석총 축성과 비슷한 공법으로 피라미드처럼 올라가면서 면적이 좁아지는 성벽의 밑을 파보니 큰 지대석으로 보축한 기반시설 공법이 보인다.

금강과 섬진강 상류 사이에 위치한 봉화대 남북으로 20여 미터 구역에 봉화봉를 지키던 병사들의 주거 흔적이 발견되는데, 봉화에서 쓴 부싯돌과 숯의 흔적이 가야시대와 삼국시대 토기 조각과 함께 발견된다.

군산대학교 가야문화연구소 탐험 대학생들이 발견할 당시 사람 키보다 높은 흙과 낙엽으로 덮여있던 봉화대는 멀리서 쳐들어오는 적을 관측할 수 있는 가파른 산꼭대기 모서리에 위치해 있었으며, 인적이 흔하지 않았기에 1,500여 년 동안 비교적 훼손되지 않은 상태였다.

주변지역 봉화대를 관할하는 합미산성(合米山城) 에서 직접 시야(direct eye sight)로 연결되는 봉화대는 봉대의 평면 형태가 동서로 8미터, 남북으로 8.4미터의 긴 장방향이며, 화강암 계통의 다듬은 석재를 사용해 벽석을 쌓아 올렸다.

대가야, 소가야, 백제, 신라, 마한 등을 비롯한 여러 지역의 토기들이 전라도 가야유적에서 발견되는 것은, 그 당시 반파국의 최첨단 철기를 여러 지역에서 다양하고 귀한 물품들을 가지고 와서 바꿔갔다는 것으로 확인되고 있다.

*퓰리처상 수상자 강형원 기자의 우리·문화·역사 Visual History & Culture of Korea 전체 프로젝트 모음은 다음의 링크에서 보실 수 있습니다:

www.kang.org/korea