▶ 퓰리처상 수상자 강형원 기자의 한민족의 찬란한 문화유산

▶ (38) 이성계의 초상화

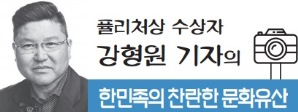

올해 4월5일 한식(寒食)날 구리 동구릉(사적 제193호)에 있는 태조 이성계의 건원릉(健元陵)에서는 조선왕릉 중 유일하게 억새로 덮여있는 봉분 풀베기(예초, 刈草)를 하고 있다. 1408년 조선(朝鮮)의 건국 아버지 태조 이성계가 세상을 떠나자 건원릉 묘지에 5째 아들 태종 이방원이 아버지 고향에서 가져 온 흙과 억새풀로 조성해서 오늘날까지 다른 왕릉과는 다르게 주기적인 벌초 대신 억새풀을 매년 한 번 한식날에만 벌초해준다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

이성계가 태어난 곳에 세워진 함경북도 영흥 준원전에서 일제강점기 때인 1911년 유리원판 촬영으로 남아있는 준원전 태조 어진을 바탕으로 모사한 이성계 대왕의 젊었을 때 모습의 어진을 2011년에 다시 그린 권오창(權五昌) 화백의 작품. 숫한 전쟁과 많은 살생을 경험한 무사의 모습답게 금방이라도 적을 제압해버릴듯한 삼엄한 표정이 담겨 있는데, 이마에 있는 사마귀, 얼굴의 털끝까지도 자세히 그려져 있고, 사람을 바라볼 때 꿰뚫어 보는 듯한 매서운 눈매는 보는 사람으로 하여금 위압감을 느끼게 한다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

매년 한식(寒食)날 태조 이성계가 묻혀 있는 건원릉(健元陵) 봉분 풀베기는 제관들의 행렬로 시작한다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

안쪽에 물고기 장식을 양각해서 물이 흔들리면 물고기 뛰어노는 모양이 나는 손씻는 제기인 ‘관세기’가 관세상 위에 준비되어 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

올해 4월5일 한식날 구리 동구릉(사적 제193호)에 있는 조선왕릉 중 유일하게 억새로 덮여있는 태조 이성계의 건원릉 봉분을 풀베기(예초 刈草) 하기 위해 제관들이 봉분으로 오르고 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

태조 이성계의 건원릉 봉분에서 제관들이 풀베기를 하고 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

건원릉 봉분 예초를 마치고 제향을 시작하기 위해 정자각으로 향하는 제관들의 행렬.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

건원릉 예초의 일환으로 제사를 준비하는데, 준소상 위에 술항아리 산뢰를 놓고 그 위를 덮개 멱으로 덮은 후 용머리 장식된 국자 용작을 올려놓은 모습. 오른쪽의 새 모양의 술잔은 ‘작’이라고 부른다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

건원릉 예초의 일환으로 제사를 모시는데, 축문을 태워 없앨 때 쓰는 망료쟁반과 긴 부젓가락이 준비되어 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

건원릉 예초의 제사의례 중 집례(執禮)가 제향의 순서인 홀기(笏記)를 창한다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

건원릉 예초의 제향 상차림에는 정성스러운 음식과 과일이 놓여진다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

건원릉 예초의(刈草儀)의 모습.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

매년 한식날 건원릉 억새풀을 배어주는 예초의(刈草儀) 작업이 끝나고 말끔하게 단장된 모습.

한식날 건원릉 예초의(刈草儀) 전(위)과 후(아래) 모습.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

경기전 정전(慶基殿 正殿). 1872년(고종 9년) 태조(太祖) 이성계 얼굴을 모사한 어진(국보 제 317호)이 있는 경기전 정전은 보물 제1578호로 지정되어 있다. 전라북도 전주(全州)에 있는 경기전은 왕조가 일어난 경사스러운 터라는 의미를 가지고 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

태조 이성계 얼굴을 1872년(고종 9년)에 모사한 어진(국보 제 317호)을 2016년에 다시 그린 권오창(權五昌) 화백의 어진.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

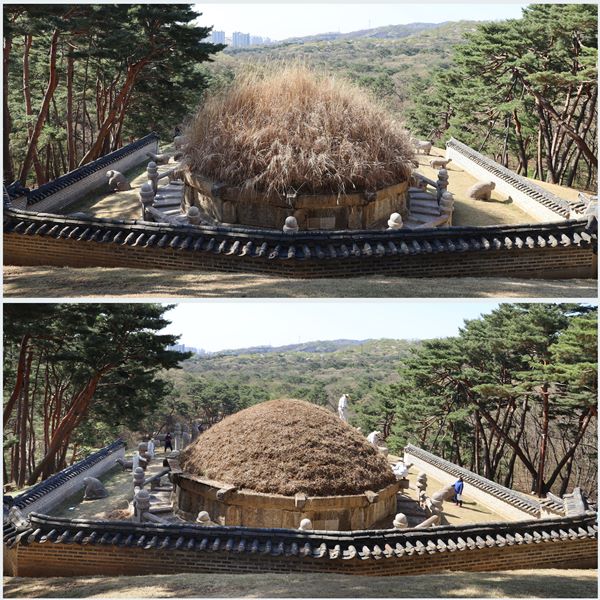

이성계가 탄 8마리의 준마를 그린 팔준도첩에 나오는 이성계의 말 유린청(遊麟靑)은 함흥 태생으로 이성계가 아낀 말이라고 한다. 이 그림에 잘 표현된 앞다리가 뒷다리보다 짧은 말은 제주마의 기본 체형이다. 제주마는 1276년에 몽고가 제주도에 들여온 160마리 몽골말(대완마)과 제주토종마가 섞이면서 잡종강세를 가져온 결과물이다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

경기전 정전 안에 1872년(고종 9년) 태조(太祖) 이성계 얼굴을 모사한 어진(국보 제 317호)이 모셔져 있다.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

태조 이성계 어진 앞에 세워놓은 한쌍의 운검.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]

국왕의 모습을 담은 어진을 한양에서 전주로 이안(다른 곳으로 이동)할 때 봉안행렬에 쓰인 용선, 봉선 등 의장물.

[Photo ⓒ 2021 Hyungwon Kang]